“Los valores que adquieren las interrogativas en el discurso son consecuencia de la intención del emisor y de las condiciones que rodeen su emisión. Por ello, no resulta adecuado ni pretender derivarlas de la forma misma de la oración, ni intentar reducirlas a una serie de respuestas.” (Mª. V. Escandell, 2013)

Victoria Escandell plantea que los diferentes tipos de valores en los enunciados interrogativos proceden de dos tipos básicos de objetivos discursivos:

- Transaccionales. Domina la vertiente informativa.

- Interaccionales. Domina la vertiente social.

Antes de desarrollar este aspecto en los enunciados interrogativos, recordemos brevemente que los enunciados transaccionales sirve para expresar el contenido del mensaje, mientras que los enunciados interaccionales expresa las relaciones sociales y las actitudes personales. En la conversación, es frecuente que exista una mezcla de los dos tipos de enunciados. Gran parte de nuestras interacciones cotidianas tienen un gran componente interaccional y, por lo tanto, interpersonal.

Enunciados transaccionales

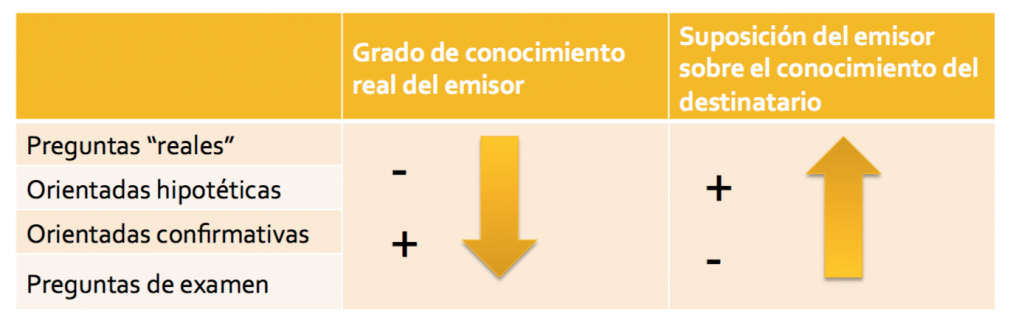

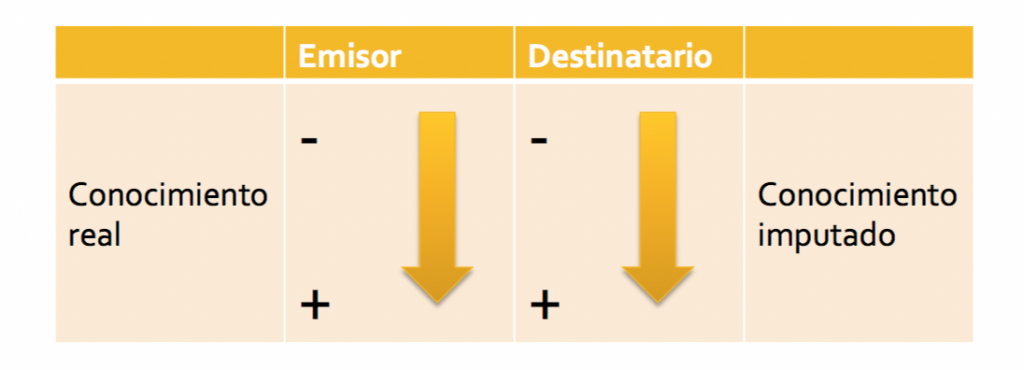

En el funcionamiento de los mecanismos pragmáticos, es esencial tener en cuenta los conocimientos y creencias de los participantes. Entre ellos, los conocimientos compartidos entre emisor y receptor y las suposiciones sobre los conocimientos del otro.

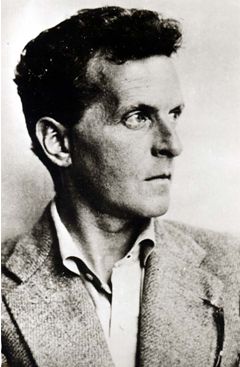

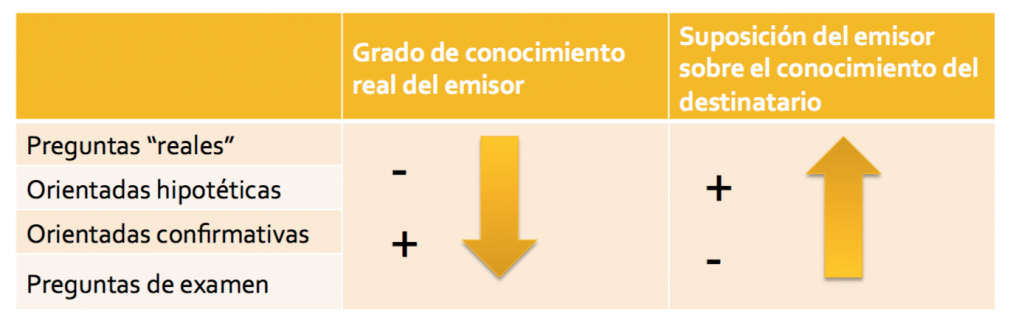

En algunos casos, el emisor parte del supuesto de que hay una notable diferencia entre su propio conocimiento y el que se atribuye a su destinatario. En estos casos, lo que importa es la imagen que se ha formado de su propio grado de conocimiento en contraste con el del destinatario. Cuando esto se produce, la interrogación ha de interpretarse como una variable informativa, puesto que el intercambio de información será un intento de igualar o nivelar la diferencia de los estados cognoscitivos de emisor y receptor.

- La interrogación, en algunos casos, parte de la suposición de que el destinatario posee un conocimiento mayor: ¿Está lloviendo?

- Si el desconocimiento del emisor no es absoluto, se produce una interrogación orientada para que el receptor confirme su suposición. ¿Qué te pasa?, ¿estás cansado?

- En otros casos, el emisor puede considerar su conocimiento más fuerte que el del receptor: ¿No crees que ha jugado sucio con nosotros?

- Por último, existen otros casos en los que el conocimiento del emisor es máximo. Por ejemplo, en el caso de las preguntas que se realizan en un examen.

Enunciados interaccionales

Hay ocasiones en las que las estrategias de cortesía consiguen que el emisor pueda mantener unas buenas relaciones sociales con su interlocutor. Las estrategias de cortesía compensatoria se orientan hacia la faceta positiva de la imagen pública o hacia la faceta negativa. En estos casos, los enunciados interrogativos están al servicio de esa cortesía positiva o negativa.

En este tipo de enunciados, los conocimientos del emisor y del receptor pueden coincidir (no tiene por qué suponerse un mayor grado de conocimiento de uno u otro, puesto que no se trata de transmitir información sino de interactuar comunicativamente).

Cortesía positiva

Pongamos los siguientes ejemplos:

¿Hasta cuándo van a durar las injusticias del mundo?

El desconocimiento del emisor se corresponde con un desconocimiento análogo del destinatario y su uso, por lo tanto, es argumentativa: fomenta la cortesía positiva porque enfatiza la semejanza de conocimientos de emisor y destinatario.

¡Hola! ¿Has vuelto?

Es un conocimiento compartido entre emisor y destinatario que fomenta la cortesía positiva porque muestra un interés evidente con lo relacionado con el destinatario.

Cortesía negativa

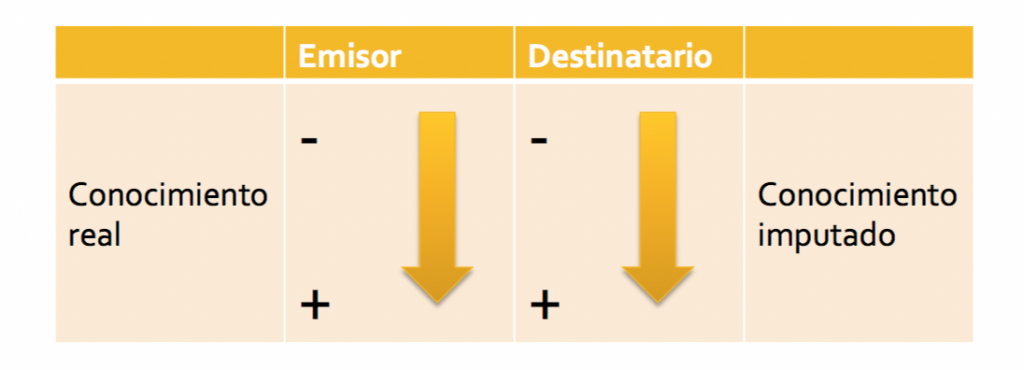

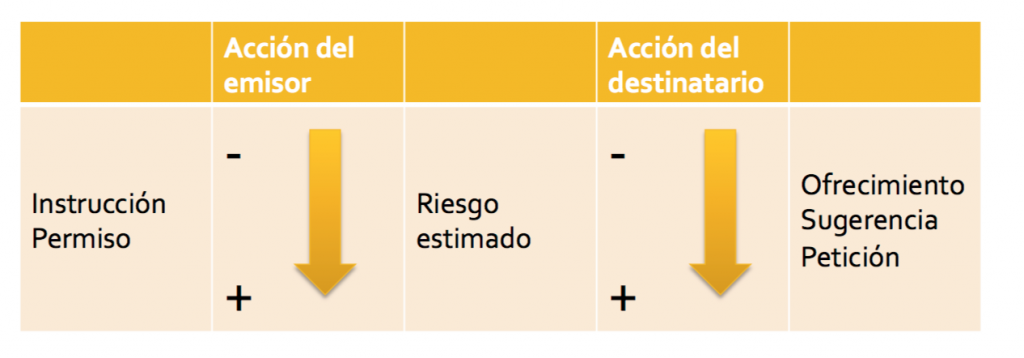

En el caso de las estrategias de cortesía negativa se ayuda a mitigar la imposición del emisor, sea relativa a una actividad o a una opinión. Con ellas, se intenta demostrar al interlocutor que no se está tratando de imponerle nada ni de limitar su libertad de acción.

El uso de una interrogativa es muy útil para estos casos de cortesía negativa: el emisor trata conseguir algo del destinatario sin que este tenga la sensación de que se le está coaccionando. Los tipos de valores se ordenan de acuerdo con una escala de valores ante el “riesgo” de posible amenaza para el interlocutor.

Por lo que respecta a las acciones del emisor, podemos tener dos casos:

¿Tengo que tirar ya?

Intercambio en el que emisor y receptor colaboran en un proyecto común. Es una petición de instrucción.

¿Puedo abrir la ventana?

El riesgo puede ser mayor porque la acción puede molestar al interlocutor. Es una petición de permiso.

b) Acciones del destinatario:

¿Te tomas una cerveza?

La pregunta es un beneficio para el destinatario y el riesgo de amenaza es mínimo. Es un ofrecimiento.

¿Por qué no lo pintas de blanco?

El riego aumenta un poco. Es una sugerencia.

¿Me podrías prestar 50 euros?

Es un riesgo mayor. Se trata de una petición.

Todas las lenguas utilizan las preguntas como vehículo habitual para formular peticiones y sugerencias de manera cortés dado el carácter abierto de las mismas. En lo que se refiere a las opiniones, la estrategia de cortesía sirve para “enmascarar” la imposición. La estructura abierta de la interrogación mitiga el riesgo.

Basado en:

Escandell Vidal, M. V. (2013). Introducción a la pragmática (3a ed.). Barcelona: Ariel.